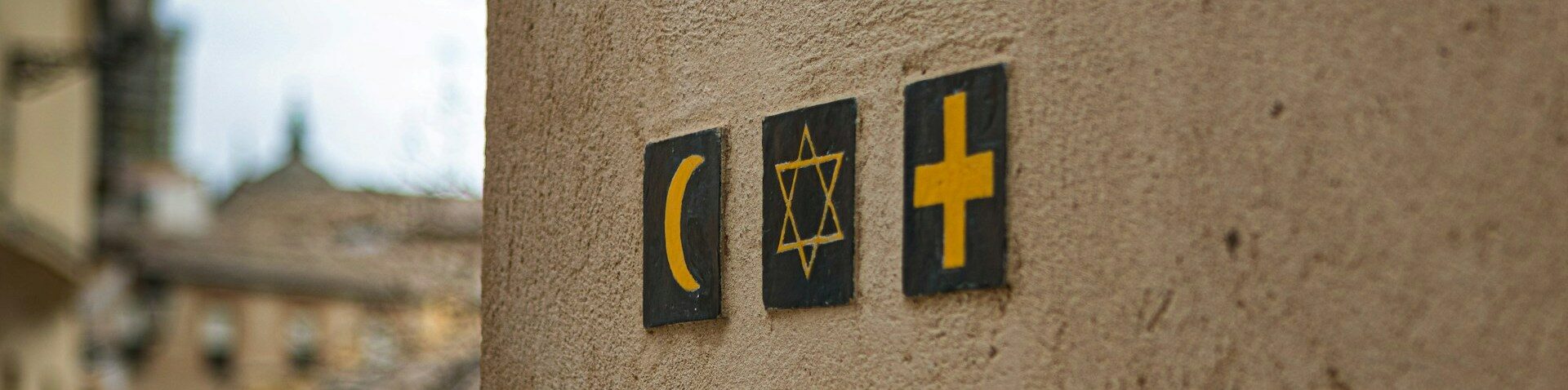

Quand on parle de religion, on pense rarement à écologie. On imagine plutôt des temples, des prières, des traditions millénaires. Et pourtant… les grands textes spirituels ont souvent glissé des messages très clairs sur notre rapport à la Terre. Pas besoin d’être croyant pour le sentir : il y a une vraie réflexion là-dedans, parfois plus moderne qu’on ne croit.

Et puis soyons honnêtes : l’écologie n’est pas qu’une affaire de lois et de technologies, c’est aussi une question de valeurs, de sens. C’est exactement ce que les religions essayent d’apporter depuis des siècles. Pour ceux qui aiment creuser ce genre de sujets, je vous conseille d’aller jeter un œil à https://revuevolume.fr, ils publient pas mal de réflexions originales sur spiritualité et société. Ça complète bien ce dont on parle ici.

Dans le christianisme : la Terre comme “création de Dieu”

Dans la Bible, tout commence par la Genèse : Dieu crée la Terre, les plantes, les animaux, et confie à l’homme la mission de “dominer” la création. Là-dessus, beaucoup se sont longtemps dit : “ok, on peut exploiter, c’est cadeau”. Mais aujourd’hui, la lecture a évolué : dominer ne veut pas dire détruire, ça veut dire prendre soin. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si’ (2015), parle carrément de la planète comme de “notre maison commune”. Perso, je trouve que c’est une formule qui claque : c’est imagé, ça remet les pieds sur terre. On ne salit pas son salon, alors pourquoi salir la planète ?

Dans l’islam : l’idée de “khalifa”

En islam, l’homme est vu comme un khalifa, un intendant, en gros un gardien de la Terre. C’est une sacrée responsabilité, parce que la nature est un don d’Allah. Le Coran interdit le gaspillage : “Mangez et buvez, mais ne commettez pas d’excès” (Sourate 7:31). Quand on sait que 1/3 de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle, ça résonne fort. J’ai discuté une fois avec un ami marocain qui me disait : “Chez moi, jeter du pain, c’est presque un sacrilège.” Ça montre bien que cette valeur est encore très ancrée au quotidien.

Dans le judaïsme : repos de la terre et limites

Le judaïsme a aussi une approche très concrète. Par exemple, la shmita : tous les 7 ans, la terre en Israël doit “se reposer”, on arrête les cultures. C’est écrit dans la Torah. Quand on y pense, c’est hyper moderne comme idée : une pause agricole pour régénérer les sols, ça ressemble aux concepts d’agroécologie d’aujourd’hui. Le respect des animaux est aussi présent, avec l’interdiction de causer des souffrances inutiles. Bref, c’est pas que du symbolique.

Dans le bouddhisme et l’hindouisme : respect du vivant

Là, on change complètement d’ambiance. Dans le bouddhisme, tout est interconnecté : hommes, animaux, plantes. Protéger la nature, c’est protéger soi-même. Beaucoup de moines bouddhistes en Asie militent contre la déforestation ou s’engagent pour la protection des rivières. L’hindouisme, pareil, insiste sur la sacralité de certains éléments naturels : le Gange, par exemple, est vu comme une mère nourricière, malgré sa pollution actuelle. C’est un mélange assez déroutant : vénération et négligence à la fois.

Et aujourd’hui, ça donne quoi ?

Alors bien sûr, entre les textes et la réalité, il y a un fossé. Certaines communautés religieuses sont en avance sur l’écologie, d’autres pas du tout. Mais ce qui est clair, c’est que toutes les grandes traditions ont, quelque part, des graines de pensée écologique. Et si on les prenait vraiment au sérieux, peut-être qu’on aurait moins de mal à changer nos habitudes.

Et toi, tu crois que la religion peut encore inspirer l’écologie, ou c’est trop tard ? Perso, je pense que ça peut être un levier puissant, justement parce que ça touche au cœur, pas juste à la raison.